徐汇区文博创新发展馆长对线个国际博物馆日到来之际,徐汇区文旅局围绕今年国际博物馆日主题“博物馆致力于教育和研究”,即日至19日,特别推出“博”学“汇”知主题活动。

此次活动特邀6家徐汇区主要文博场馆的负责人,以“博物馆的使命”为题,对文博创新发展模式、公共文化供给、社会服务理念及文教结合探索等方面进行深度思考与展望,以生动案例详解徐汇文博与教育融合的发展理念与持续探索。

读懂一座城市,最好的方式是走进当地的图书馆与博物馆。如何使文献研究与文物活化相互促进、交融互惠,从而产生出更富创造力的文化叠加效应,徐汇文旅做出了一次“图博结合”破圈跨界的有益尝试。

书院中庭的光盒空间内,以3D打印技术制作的“中国牌楼”,与土山湾博物馆中的“镇馆之宝”中国牌楼本尊遥相呼应,贯通空间,成为徐家汇地区历史文脉的共同守护者。

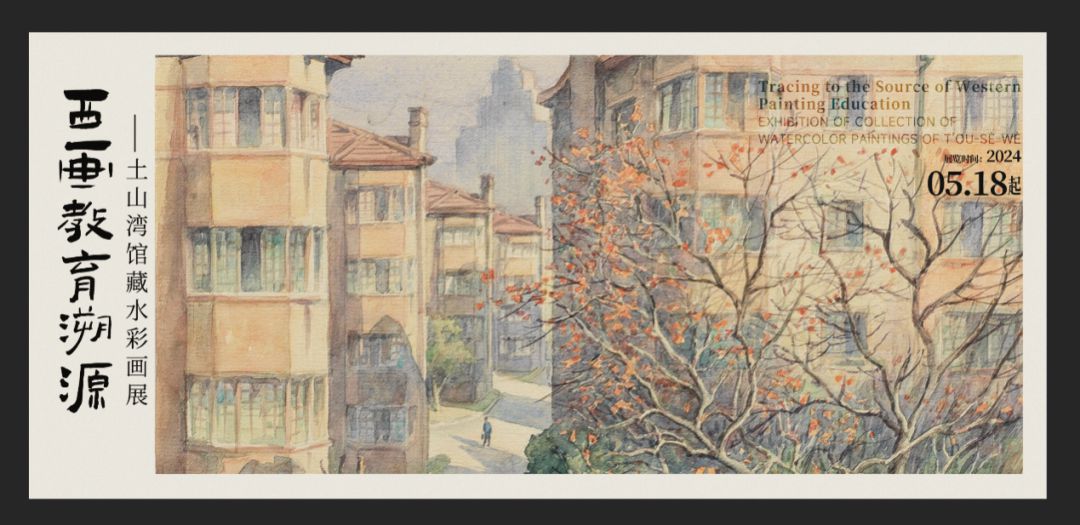

图博联合后的第一个博物馆日,土山湾博物馆带来一场“西画教育溯源——土山湾馆藏水彩画展”,集中展示馆藏的张充仁、谢之光、潘思同等绘画大师精品之作,其中,来自徐汇区图书馆的整套《老上海艺术画报》,无疑为画展更添史料价值。

结合徐家汇书院正在展出的“林风眠的花房——‘中国式风景’在徐汇”,土山湾博物馆也同期策划了美育童书《赤子冠中》为主题的艺术探索实践活动。

“图博”两馆融合创新的一系列文教活动,突破固有思维,在向公众广泛展示“教育和研究”价值的同时,也有力助推了博物馆与图书馆的同步高质量发展。

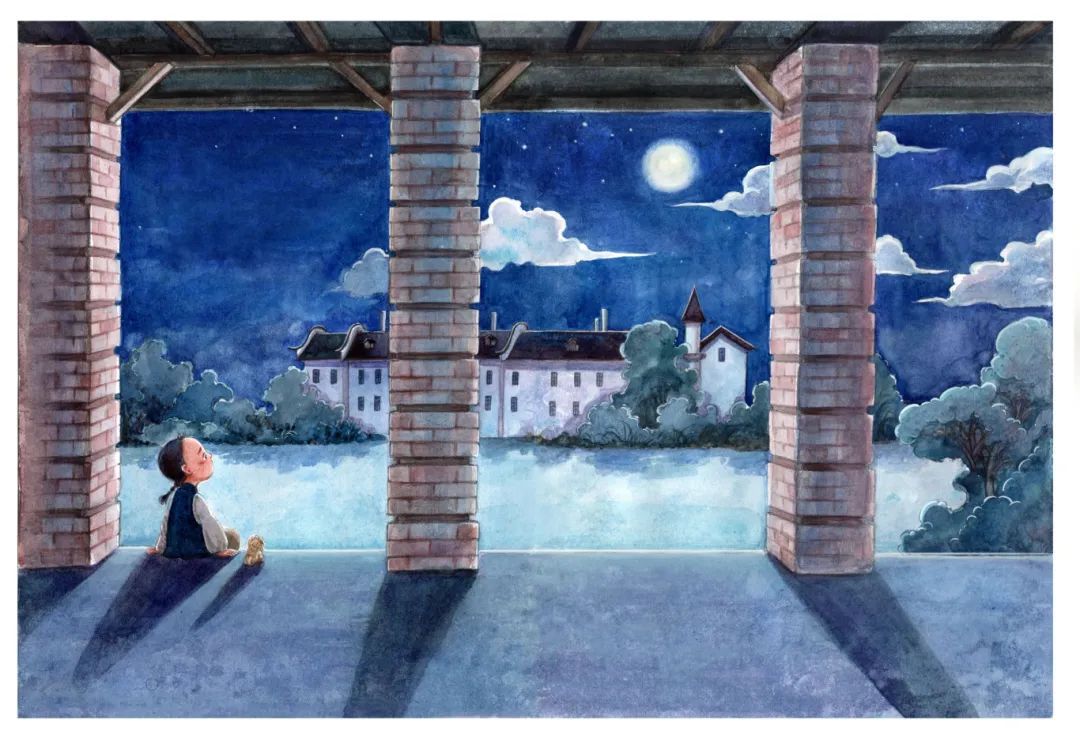

图书馆、博物馆统筹人员力量,合力研究原创双语儿童绘本《阿土的小狮子》,展现土山湾画馆、木工部、印书馆、五金部等重要工场的场景,实现对少年儿童的职业教育启蒙。

钱学森是享誉海内外的杰出科学家和我国航天事业的奠基人,上海交通大学校友。钱学森图书馆于2011年12月11日钱学森诞辰百年之际在上海交通大学徐汇校区建成开馆以来,一直以教育和科研齐头并进为办馆特色,深度契合今年国际博物馆日的主题。

即便在闭馆提升改造期间,钱学森图书馆也没有停止“教育”的功能,而是主动打造校园文化育人的物理空间,以馆校合作为基础,对社会场馆展览资源开展创新利用。与此同时,打造校园文化育人的课程空间,发挥教师的主体作用,以课程思政为基本理念,对展览展示资源开展创新利用。

钱学森图书馆将曾入选国家文物局“弘扬中华优秀传统文化 培育社会主义核心价值观”主题展览征集重点推介项目的《选择——钱学森的初心与信仰》主题展,带进了田林三中的校园。该展以钱学森的认识、选择、成长为主线,形象、生动地展现钱学森的人生定位与价值追求。

馆方与校方共同组建了策展团队,对展览内容进行了大幅度的调整,将原本四个部分的内容重整为“报国初心”“家国牵系”“归国筑梦”三个章节,更加贴合初中生的观展需求,突出展览中的爱国主线。

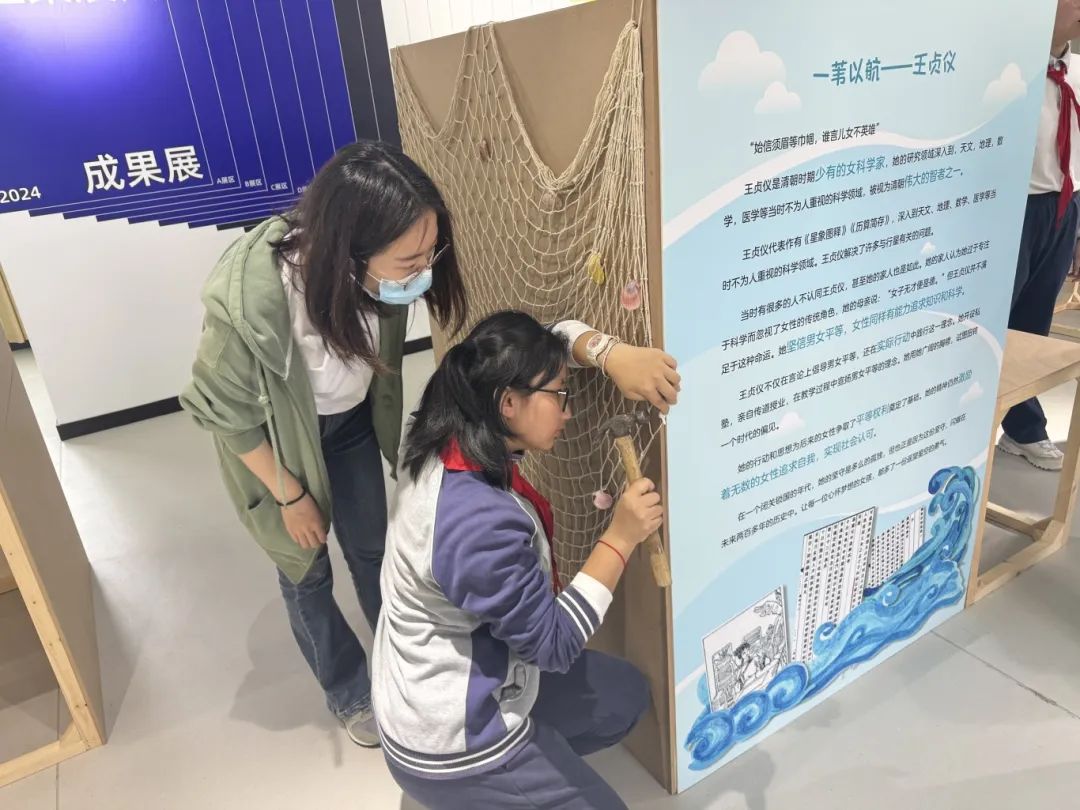

通过馆校充分联动,“学生策展人”项目应运而生。所有学生均可以个人或小组形式申报策展方案,以“科学家精神”为主题策划展览,最终选定六个策展方案进入实操阶段。充分调动广大学生的主观能动性,突出任务驱动与浸润式思政教育的融合,通过学生策展人策划的展览内容,提升学生们对于科学家精神的认知与爱国主义热情。

从主题确定到大纲修订,从形式设计到展品的创作/征集,从组内分工协调到外部资源调配,这样一种真实情境下学习过程带来的不仅是德智体美劳的全面提升,同时也倒逼策展小组不断反观展览理念、深思展览主题,从而对科学家精神有了更深的感悟,真正实现浸润式的思政育人。

作为全国首批“大思政课”实践教学基地,龙华烈士纪念馆不断把红色文化资源转化为思政教育的“活教材”,深化馆校合作共建,并围绕“基地共育、资源共享、研修共促”等方面开展了多项有益的探索。

作为上海市“大思政课”建设整体试验区的实践基地及多所高校的思政教育基地,龙陵以“龙华魂”为总品牌,以体系化的史料研究为支撑,组建专业教研团队,相继推出一批“有高度”“接地气”的党性教育课程,并持续开展“龙华魂”思政课程进校园、进社区、进企业、进军营活动。

目前,龙陵的思政课程已被纳入上师大、上海戏剧学院等高等院校的思政教学体系,“龙华魂”思政课堂累计开展超过600场次,高校思政教师也相继在龙陵为参观者提供英烈党史课程。2023年,龙陵与徐汇区首次使用“双师”模式进行现场授课,打造“场馆+学校”思政教学新局面,为构建馆校育人共同体提供了有力借鉴。

龙陵与上海京剧院合作打造《曙光》《你的名字》《杜鹃花开》三节戏曲党课,并配套研发系列艺术微党课,将龙陵红色地标的价值意义和京剧艺术的红色传统实现了有机结合。

凭借革命遗址的资源优势,龙陵以龙华英烈故事和龙华历史沿革为蓝本,精心打磨推出《爱我中华初心探秘》系列红色读本和“红色之源”“秘战英雄”多个主题研学活动。

今年,龙陵以实景演绎赋能场馆讲解,组织策划“龙华魂”沉浸式讲解活动,适应当下社会对于红色场馆多元化的文化需求,整合红色资源,讲好红色故事。

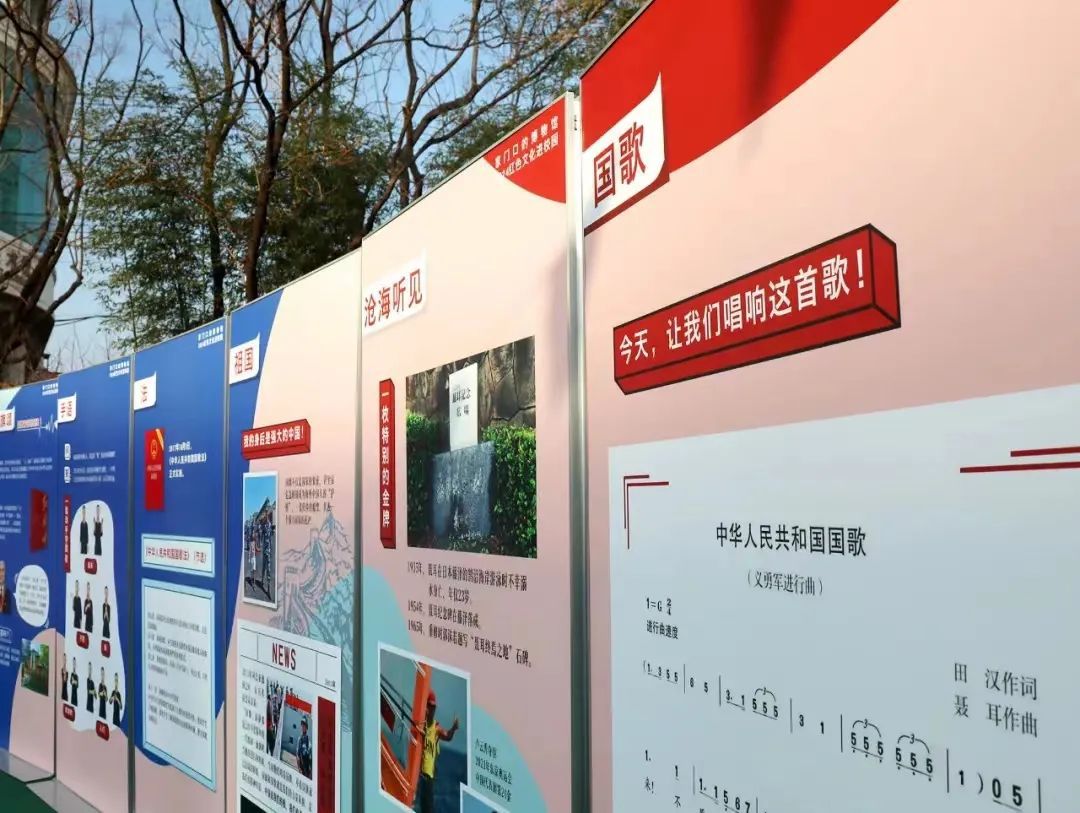

案例分析:《义勇军进行曲》灌制地纪念馆(百代小楼)&上海歌剧院民族原创歌剧《义勇军进行曲》

位于徐家汇公园内的《义勇军进行曲》灌制地纪念馆(百代小楼),是中华人民共和国国歌的诞生地,有着百年历史的保护建筑以及馆内的精致展陈,常年吸引众多海内外游客前来参观游览。

歌剧生动演绎了《义勇军进行曲》的创作故事,编剧主创多次到百代小楼实地采风,并将国歌作曲者聂耳在百代小楼的办公桌,“搬”到了舞台上,实景重现。

百代小楼作为国歌“溯源地”,积极接入红色文艺进校园、驻场演出、情境文艺党课等活动。

截至目前,歌剧《义勇军进行曲》总共演出31场,百代小楼借此契机,将“我和国歌的故事”分享活动带入剧院,邀请市民观众留言,激发民众爱国热情、增强民族文化自信,进而产生实地探访国歌诞生地的意愿。

作为全国中小学生研学实践基地、上海学生社会实践基地(影视教育类)、上海市爱国主义教育基地,上海电影博物馆有着广阔的研学实践舞台,馆藏展项展品持续滋养着社会教育活动内核,每年的特展临展提供着源源不断的新鲜养分。

上海电影博物馆自2013年开馆至今累计接待观众逾150万人次,举办活动3500余场,紧紧围绕“电影博物·看世界的可能”这句核心理念,打造SFM博物馆学院研学品牌。

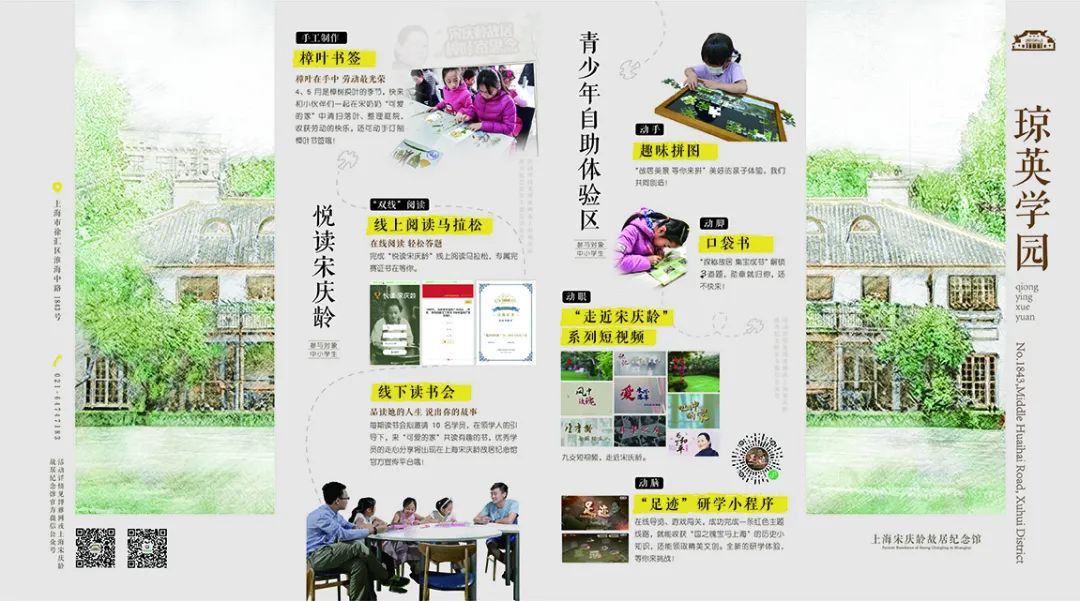

4月24日,“2023年度上海市博物馆卓越项目”推介评审会在世博会博物馆举行。宋庆龄故居纪念馆教育品牌“琼英学园”从41个项目中脱颖而出,获评“2023年度上海市博物馆卓越项目”。

基于历年积累的展教资源,宋庆龄故居纪念馆自2019年始启动“琼英学园”品牌项目建设,包含“探秘·故居”“文物‘活’起来”“‘小小演说家’训练营”“青少年自助体验”“悦读宋庆龄”等五个分项,面向全龄段,常年在场馆内外开展分众化教育活动。“琼英”为宋庆龄早年曾使用的化名,“学园”意在可容纳更多元的教育内容和形式。天博